Índice de contenidos de este artículo

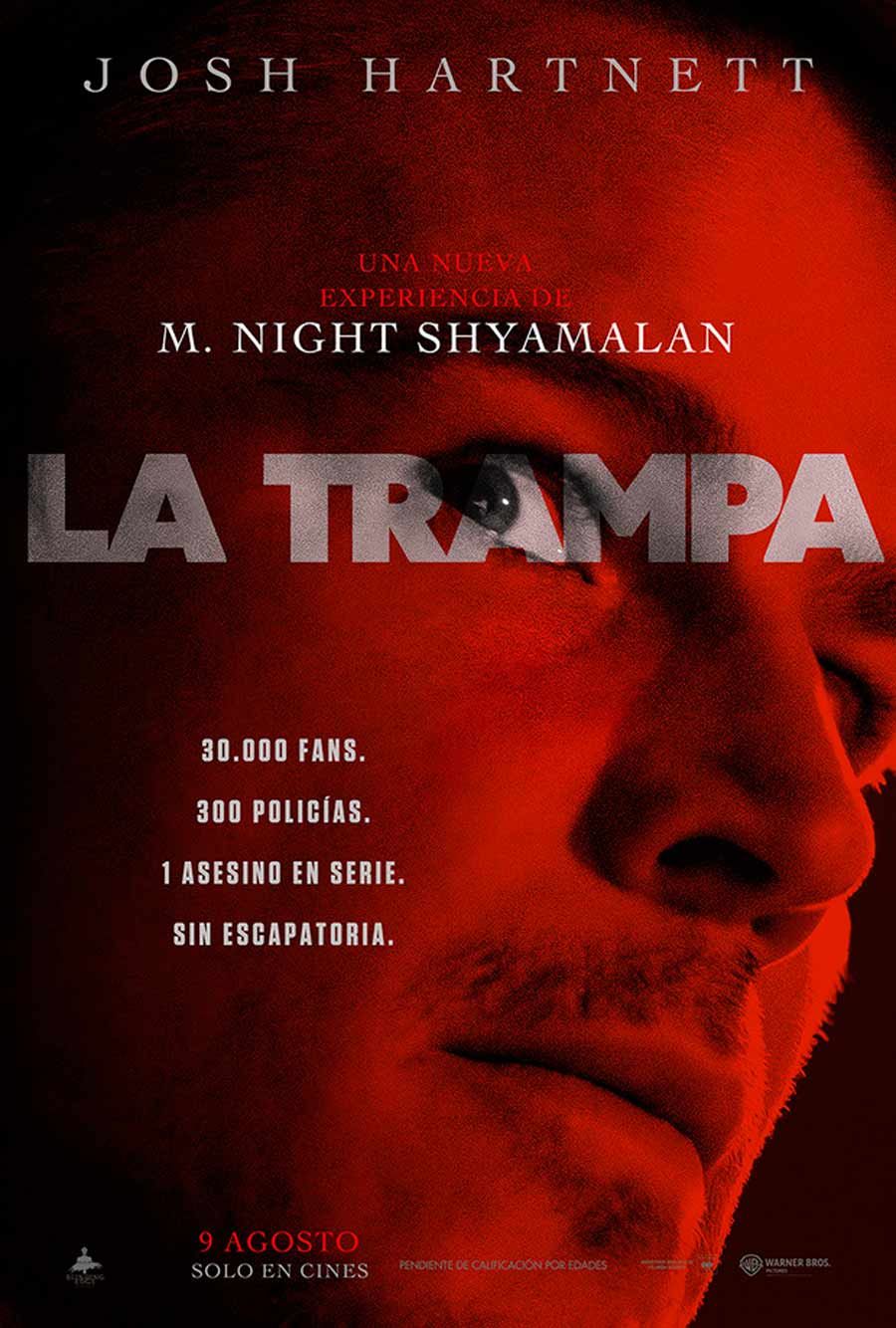

La trampa de Shyamalan reimagina el true crime como espectáculo contemporáneo.

Un estadio lleno. Una estrella pop en escena. Un padre cariñoso que acompaña a su hija. Pero detrás de esa normalidad efervescente se oculta un dispositivo criminal tan meticuloso como espeluznante. La trampa (2024), dirigida por M. Night Shyamalan, se inspira en una operación real del FBI, pero la lleva al límite del delirio narrativo. ¿Y si la justicia se administrara en secreto, con cámaras ocultas, bajo el ritmo de una canción pop? ¿Qué pasaría si el monstruo fuera también el productor del espectáculo?

El espectáculo como narrativa criminal

El gran truco de La trampa no está en su giro final, sino en su forma. M. Night Shyamalan construye la película como un artefacto narrativo donde el crimen es inseparable del espectáculo. Inspirado en la Operación Flagship de 1985 —una de las redadas más exitosas del U.S. Marshals Service, que detuvo a más de 100 fugitivos con el señuelo de entradas gratuitas—, el filme traslada ese señuelo a un estadio moderno y a una audiencia de miles. El resultado: un thriller claustrofóbico a cielo abierto, donde el show es tanto la coartada como la trampa.

El gran truco de La trampa no está en su giro final, sino en su forma. M. Night Shyamalan construye la película como un artefacto narrativo donde el crimen es inseparable del espectáculo. Inspirado en la Operación Flagship de 1985 —una de las redadas más exitosas del U.S. Marshals Service, que detuvo a más de 100 fugitivos con el señuelo de entradas gratuitas—, el filme traslada ese señuelo a un estadio moderno y a una audiencia de miles. El resultado: un thriller claustrofóbico a cielo abierto, donde el show es tanto la coartada como la trampa.

Narrativamente, Shyamalan ejecuta una operación de focalización controlada: seguimos al personaje de Josh Hartnett —un padre aparentemente devoto— sin conocer sus verdaderas intenciones. Según Rimmon-Kenan, esta focalización interna fija crea una «perspectiva empática» que explota al máximo la ironía dramática cuando se revela que el supuesto protagonista es en realidad el antagonista. La cámara (y con ella el espectador) está atrapada en la misma red que los asistentes al concierto.

El uso del formato 35 mm refuerza esta ilusión analógica, casi nostálgica, que contrasta con el artificio digital de la vigilancia encubierta. El resultado es una suerte de Truman Show criminal, donde el público es simultáneamente espectador y víctima latente.

La música, por su parte, no es solo decorado: es el anzuelo. Las canciones interpretadas en directo por Saleka Shyamalan —hija del director y autora de 14 temas originales— actúan como capas emocionales que anestesian la sospecha. Lo performativo se convierte en cobertura narrativa: bajo el beat de una estrella pop, el plan criminal avanza en la sombra.

La agencia femenina que no canta

Si el relato gira en torno a un padre criminal, el escenario está poblado de presencias femeninas que encarnan diferentes formas de vulnerabilidad y resistencia. La hija del protagonista, figura de la inocencia manipulada, representa el punto ciego de la justicia: ¿qué ocurre con las víctimas colaterales cuando el castigo se convierte en espectáculo? ¿Cómo se gestiona el daño invisible, simbólico, emocional?

Pero hay otra figura femenina clave: la cantante. En una jugada metatextual, Saleka interpreta a Lady Raven, estrella ficticia cuyas canciones fueron ensayadas con miles de extras antes de conocer el guion real. En este gesto, Shyamalan reproduce en el rodaje el mismo mecanismo de opacidad que en la historia: los cuerpos están ahí, entusiastas, inconscientes, entregados. La agencia narrativa de las mujeres no está en el centro de la acción policial, sino en la construcción emocional del relato.

En este despliegue de manipulación carismática, emerge una figura clave que rompe el ritmo del guion trazado por el psicópata: la criminóloga experta. Lejos del sensacionalismo, su presencia encarna una forma de inteligencia contrahegemónica. No se deja engañar por la imagen del “padre perfecto” ni por el espectáculo emocional del concierto. Su perfil —eco narrativo de las detectives femeninas contemporáneas que analiza Mizejewski— se construye desde la observación paciente, la lectura simbólica de los patrones de violencia y la capacidad de anticipar lo no dicho. Ella no necesita pruebas físicas inmediatas; necesita tiempo narrativo. Es quien entiende que el asesino se comporta como un narrador: dosifica, oculta, elige su audiencia. Y por eso, es también quien puede interrumpir la lógica del relato, leer sus lagunas, desmantelar su discurso desde dentro.

Siguiendo a Nerea Barjola, podemos hablar de una “microfísica del terror simbólico”: no hace falta mostrar la violencia para que sea percibida; basta con organizarla como ambiente, como amenaza estructural. Y sin embargo, en ese mismo espacio simbólico, la cantante introduce grietas: sus letras, ambiguas y melancólicas, devienen acto narrativo. Son, como señala Teresa de Lauretis, intervenciones semióticas desde el margen.

Hay una inversión poderosa aquí: mientras los cuerpos femeninos suelen ser el espectáculo del dolor en el true crime, en La trampa son las voces de las mujeres las que articulan el ritmo de la narrativa. No es la víctima la que canta: es la narradora camuflada en estrella pop.

Un monstruo con corbata y sonrisa

Josh Hartnett despliega una interpretación escalofriante de un psicópata integrado, camuflado en ternura. Su personaje, un hombre aparentemente normal que acompaña a su hija a un concierto, resulta ser un fugitivo meticulosamente buscado. La película no hace énfasis en su pasado violento, sino en su presente domesticado. Esa es, justamente, la clave de su monstruosidad.

Robert Hare describe a estos individuos como “lobos con piel de cordero”: encantadores, racionales, convincentes hasta el exceso. Pueden llorar, seducir, consolar. Pero no sienten culpa. No hay conflicto moral, solo estrategia. Este criminal, al igual que los más peligrosos descritos en el DSM-5, no actúa por impulso, sino por cálculo: todo es parte de un diseño, una dirección, un guion.

Desde la perspectiva de Diana Russell, la política del feminicidio empieza precisamente ahí: en la capacidad de los hombres violentos para camuflarse dentro de lo normativo. La familia, el amor paternal, el sacrificio por la hija son usados como escudo. Y así, la imagen pública se convierte en prueba de inocencia, cuando en realidad es un disfraz.

En La trampa, el monstruo no vive en un callejón oscuro, sino en primera fila, con la cámara sobre su rostro. Es un actor más del show. Y como apunta Seltzer, el true crime moderno ha convertido al criminal en performer: uno que se representa a sí mismo, que da forma a su leyenda, que domina los códigos del espectáculo.

La trampa no es solo una película sobre un crimen encubierto. Es, sobre todo, un espejo incómodo del deseo contemporáneo: ver, juzgar, sufrir… sin intervenir. En un mundo donde el dolor ajeno se consume en tiempo real, ¿quién es el verdadero cómplice: el criminal o el espectador?

Referencias:

- Barjola, N. (2018). Microfísica sexista del poder: El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. Virus Editorial.

- Booth, W. C. (1983). The rhetoric of fiction (2nd ed.). University of Chicago Press.

- De Lauretis, T. (1984). Alice doesn’t: Feminism, semiotics, cinema. Indiana University Press.

- Hare, R. D. (1993). Sin conciencia: El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean (R. Santandreu, Trad.). Paidós.

- Phelan, J. (2007). Experiencing fiction: Judgments, progression, and the rhetorical theory of narrative. The Ohio State University Press.

- Radford, J., & Russell, D. E. H. (Eds.). (2006). Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres (Tlatolli Oílin, Trad.). Universidad Nacional Autónoma de México, CEIICH.

- Rimmon-Kenan, S. (2005). Narrative fiction: Contemporary poetics (2nd ed.). Routledge.

- Seltzer, M. (2007). True crime: Observations on violence and modernity. Routledge.

Leer también: El Juego de los Crímenes Perfectos: Una Radiografía Criminológica

0 comentarios